Educational System研修制度・認定看護師

あなたの向上心をサポート!

日進月歩の医療現場では、常に学ぶことが大切。

市立宇和島病院ではさまざまな研修で力をつけることができます。

院内研修

看護部教育委員会が年間教育計画を立案し、新人教育、看護助手教育、ラダー別教育を行っています。ナーシングスキルや認定看護師を活用した教育内容で、看護の質向上につながっています。

院外研修

愛媛県看護協会主催の研修や全国各地で行われる各専門分野の学会・セミナーに参加して、スタッフ一人一人がスキルアップを行っています。

看護研究発表会

年1回看護研究発表会を行い、愛媛大学の陶山啓子先生にご指導していただいています。講評をもとに愛媛看護研究学会や日本看護学会学術集会でも発表をしています。

固定チームナーシング発表会

固定チームナーシング研究会の西元勝子先生、杉野元子先生をお招きして、日頃の看護の成果発表を毎年3月に行っています。2人の先生方の熱いパワーがスタッフの活力となっています。

院内でも自宅でもスキルアップできる ナーシングスキル

動画や画像、わかりやすいテキストで解説されており、院内でも自宅でも参照することができ効果的なスキルアップを図ることができます。新人看護職員だけでなく、クリニカル・ラダーに応じて動画研修を受講しテストやチェックリストを活用することで理解度の確認にも役立っています。

専門性を磨いてさらなる看護の道へ

より専門的な知識を身につけ、患者さまに最適な医療を提供できる看護師になるために認定看護師・専門看護師等の資格取得を支援しています。

認定看護師とは?

認定看護師は、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて、水準の高い看護実践ができ、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上をはかります。

認定看護師は特定の看護分野において

- 1.実践:個人、家族及び集団に対して、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護を実践する。

- 2.指導:看護実践を通して看護職に対し指導を行う。

- 3.相談:看護職に対しコンサルテーションを行う。

当院には、以下の認定看護師がそれぞれの分野において活動を行っています。

- 認定看護管理者 中橋恵子

- 救急看護認定看護師 河野泉、林正徳

- がん化学療法看護認定看護師 竹内幸美

- 緩和ケア認定看護師 井上幸子、近藤亜希子

- 皮膚・排泄ケア特定認定看護師 中村久美

- 皮膚・排泄ケア認定看護師 渋田和子

- 感染管理認定看護師 酒井京子、宇都宮保志

- 特定行為研修修了生 中村久美、松尾良

- クリティカルケア特定認定看護師 松尾良

市立宇和島病院の認定看護師

専門性を高め、看護の質向上に努めています。 認定看護師会を作り、認定看護師間のつながりも大切にしています。

- 緩和ケア認定看護師

- 皮膚・排泄ケア認定看護師

- 感染管理認定看護師

- 救急看護認定看護師

- がん化学療法看護認定看護師

認定看護師の取り組み

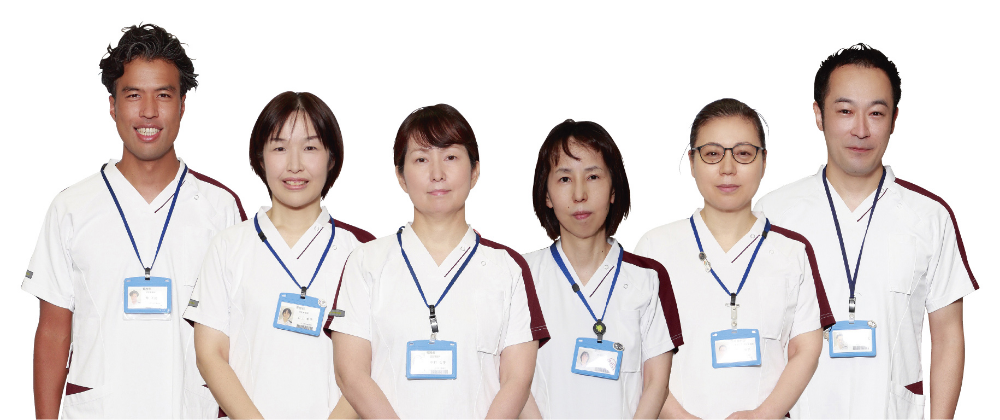

救急看護認定看護師

林 正徳

- 救急認定看護師としてドクターヘリ、救急搬送、ウォークイン受診患者対応を救急外来スタッフ、日当直師長、関連部門と協力し合い救急外来にて従事している。

- 院内外の急変対応の向上を目指し活動を行っている。BLS講習や、急変対応に関わる講義を主に行っている。『限られた学習時間で、いかに記憶に残せる講義にできるか』をテーマに、シミュレーション教育中心に企画を行い能動的教育に努めている。

- 急変に対する相談の窓口を広く設け、シームレスに活動の幅を広げるように努めている。今年度は救急病棟、外来、総務課などからの急変対応講習の依頼を受け、実践的を目標にシミュレーション教育を行った。今後も相談の要望に答えられるようにしていきたい。

- 2021年より院内急変対応認定教育に取り組み、院内の急変対応の向上を図っている。

- 消防機関との連携の強化を目指し、循環器医師、臨床検査技師の協力のもと、病院と消防が合同で初めて勉強会を行った。今後も地域連携の一環として活動を深めていきたい。

- 自己研鑽としては救急関連学会、研修、ブラッシュアップセミナー(web)などに参加し、知見を広げる活動を行っている。

がん化学療法看護認定看護師

竹内 幸美

- 外来化学療法室に勤務し、スタッフ及び自らが安全・安心・安楽な化学療法が実施できるよう、新規薬剤やレジメンの追加に応じて、適正使用ガイドやインタビューフォームなどを確認して外来化学療法手順を作成し、適切な投与管理や看護ケアの提供に努めている。

- テンプレート記入や化学療法室見学など病棟看護師との連携を図り、情報共有や継続看護に努め、入院・外来を問わず患者が安心して治療を受けることができるよう取り組んでいる。

- 2017年度より開始し、2021年度からは隔年開催の「がん化学療法院内I.V.ナース育成研修」により、院内看護師のCVポートを含めた血管穿刺技術やがん化学療法に関する知識のレベルアップを図っている。また、緩和ケア認定看護師と協働して「がん看護院内認定看護師」の育成を行い、がん看護の質の向上に努めている。また愛媛県がん看護実践能力向上研修会企画委員会のメンバーとして活動し、がん看護分野の看護師育成や教育に携わっている。

- 医師からのがん告知・治療方針説明時に同席し、がん患者指導管理加算の算定に携わるとともに、多職種との連携を図りながら、がん診断時からの患者サポートに取り組んでいる。

緩和ケア認定看護師

井上 幸子、近藤 亜希子

- 緩和ケアチーム専従看護師として、多職種のチームメンバーと連携を図り、毎週水曜日にカンファレンス・病棟ラウンドを行っている。患者・家族の様々なニーズに応じながら苦痛緩和ができるように取り組んでいる。(緩和ケアチーム依頼件数:83件)

- 外来・病棟で行った苦痛のスクリーニング1,727件から、患者・家族の苦痛を拾い上げ、多職種や看護師と協力しながら、必要に応じた相談支援を行った。

- がんと診断された患者の告知の場に立ち会い、告知を受けた患者の治療や療養生活について患者・家族の意思を確認しながら、意思決定支援を行った。

- 宇和島地区在宅緩和ケア推進モデル事業のコーディネーターとして、地域の医療チームと連携を図りながら、患者の「住み慣れた我が家で安心して暮らしたい」という気持ちを支え、家族も安心して過ごすことができるように調整を行った。

皮膚・排泄ケア特定認定看護師

中村 久美

- 院内で特定行為である壊死組織のデブリードマンや局所陰圧閉鎖療法の実践を行い、効果的な処置を行ったことで入院期間短縮にも貢献できた。2020年度からの目標であった在宅での実施は、津島病院の訪問看護師と同行し、在宅で壊死組織の除去という特定行為を実践することができた。在宅で介護を行いたいという家族の意向に沿い、家族指導、訪問看護師への指導を行うことで褥瘡は治癒し再発予防にも繋がっている。この取り組みは愛媛県看護協会の研修で発表し、参加者から好評を得た。今後もこの取り組みは継続していきたい。

- 縟瘡に関しては、病棟カンファレンスを充実させ、褥瘡委員を中心に病棟看護師への指導を行い院内発生の減少を図っている。医療関連圧迫創傷などの僅かな創傷も病棟看護師からのコンサルテーションを受け、悪化防止や早期治癒を図っている。持ち込み褥瘡においては退院時カンファレンスを利用し、キーパーソンとなる家族や訪問看護師、施設職員に対しての指導も行っている。毎年、病棟スタッフのスキンケアやポジショニングの技術向上のため褥瘡委員が研修を実施しており、褥瘡委員の指導能力にもつながっている。

- ストーマ外来では術前から介入し、術直後のセルフケアが円滑にすすむよう援助している。術後は年数が経過することで腹壁の変化が生じるため、合併症発症による装具変更や皮膚障害発生時の処置方法の指導などに対応している。また、退院後の生活がストーマに影響されないように援助している。

- 院外への取り組みとして、2ヶ月に1回津島病院へ出向し褥瘡予防対策、褥瘡保持患者の処置方法の指導、ストーマ造設患者の問題解決に取り組んでいる。院外研修では、愛媛県看護協会や四国ストーマ・リハビリテーション研修において講師を務めている。

皮膚・排泄ケア認定看護師

渋田 和子

- 皮膚・排泄ケア認定看護師として7西病棟で勤務し、主に外科の患者を担当しているが、ストーマ造設患者に関しては、泌尿器科の患者のケアも担っている。2021年1月から12月までのストーマ造設患者は50名であった。病棟スタッフと共に、早期退院を目指してストーマケア習得への援助を提供した。

- ストーマケアに対するスタッフの知識・技術向上へと働きかけ、自部署の希望スタッフ3名に対しストーマ院内認定教育の講義を開催した。

- 5月からストーマ外来の活動を行い、入院から退院後までできる限り患者の気持ちに寄り添い、ストーマの状態変化に合わせた援助の提供をおこなった。

- 尿道カテーテル早期抜去を目指した排尿ケアチームの活動を主体となり実施した。泌尿器科医師、理学療法士、リンクナースの協力のもとに週1回ラウンドを定期的に行う事ができ、2021年度の排尿自立指導料算定件数は130件であった。前年度と比べ算定数はやや増えている。

感染管理認定看護師

酒井 京子、宇都宮 保志

- 感染管理認定看護師は、患者や家族、病院で勤務する職員などを感染から守る役割を担っており、微生物学・感染症学・疫学など専門的知識をベースに、当院に適応する効果的な感染管理プログラムの構築を目指している。

- 活動の実際は、薬剤耐性菌の検出状況の把握や、医療関連感染サーベイランス、院内ラウンド、感染対策マニュアルの整備など多岐に渡る。今年度は、病院機能評価の受審もあり、これまで実践してきた感染対策の振り返りと、課題の抽出が行えた。効果的に感染対策を実践するためには、組織的な取り組みが不可欠である。そのため、感染対策チームや抗菌薬適正使用支援チームだけでなく、感染リンクナース、サーベイランスメンバーと協働し、感染対策の視点から医療の質向上を推進している。院内認定看護師(感染分野)の育成も軌道に乗ってきており、次期、感染管理認定看護師教育課程履修者の選出も視野に入れ活動している。

- 今年度、新型コロナウイルス陽性者の受け入れは、入院92名、外来190名(延数)、自宅療養者の健康観察82名であった。2年間に渡る度重なる感染拡大の経験をもとに、その都度PDCAサイクルを回しながら、組織全体の感染対策強化と、医療機能の維持に努めている。ウイルスの変異など、患者や職員においても不安要素の多い1年間であったが、正しい情報や科学的根拠に基づいた感染対策を明確に提示することで、安心・安全な医療の提供を目指してきた。活動は院内に留まらず、愛媛県や宇和島市、愛媛県看護協会との連携を図り、地域の高齢者福祉施設における未然の感染対策指導や、クラスター発生後の協力体制の整備を行うなど、実働機会も複数回経験した。私たち感染対策チームだけでなく、他部門と組織的に協働することや、行政との連携の重要性についても再認識できた1年間であった。

それぞれがチーム医療の役割を担って頑張っています。

エントリー

エントリー